ピヨひこ

ピヨひこ

もとさぶ

もとさぶ

- 補足説明の記載へ移行する前にチェックするべきこと

- 補足説明の優先度が高そうな順番

- 補足説明の書き方(図解付き)

補足説明の記載へ移行する前にチェックするべきこと

ピヨひこ

ピヨひこ

…でも、その前にチェックして欲しい事があるんだ。これは試験の合否に影響する話しで「落としてはいけない」ことだよ。

補足説明はあくまで「補助的な役目であり、最後の詰め」という感覚だね

もとさぶ

もとさぶ

補足説明へ移行する前に、まずはこれらのポイントをしっかり落とさない様にしましょう。

詳細は下記記事を参照してみて下さい。

一級建築士製図 試験には【5箇所】足切りがあるって事知ってた?

一級建築士製図 試験には【5箇所】足切りがあるって事知ってた? ピヨひこ

ピヨひこ

記述がどうしても埋めきれない時

本来ならば記述式の枠は100%埋めておきたいところです。

ですが、どうしても埋めきれないこともあるでしょう。

その場合、どの程度で良しとするのか…といった事をあらかじめ決めておく事で、試験中に迷わなくなるのでオススメです。

~記述の書き込み量にボーダーを付ける理由~

製図試験は時間との勝負。その為「手が止まり時間をロスするぐらいなら(書き込み量の)最低ラインを設け、図面へと時間を有効に使おう」といった考え方となります。

もとさぶ

もとさぶ

補足説明の優先度が高そうな順番

もとさぶ

もとさぶ

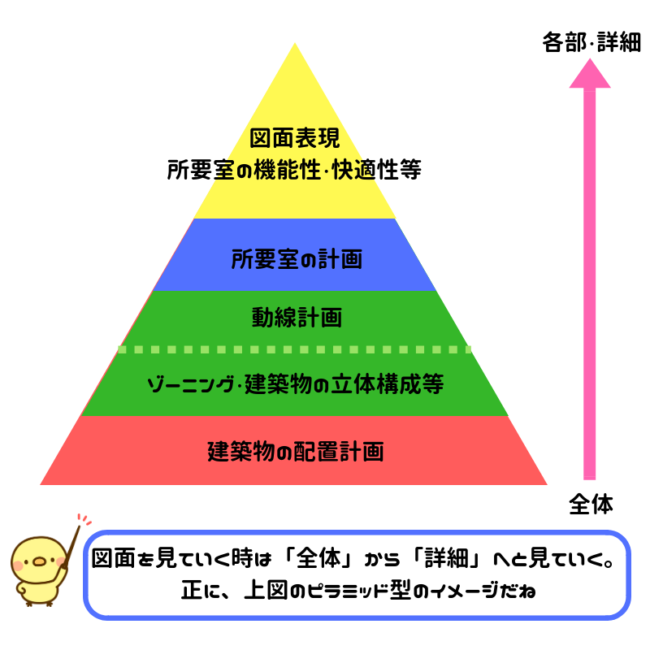

足切り1.建築物の配置計画

足切り2.ゾーニング

足切り3.動線計画

足切り4.所要室の計画

足切り5.建築物の立体構成等

減点1.図面表現

減点2.所要室の機能性・快適性等

ピヨひこ

ピヨひこ

もとさぶ

もとさぶ

例えば、図面を見る時「初めに所要室の計画」を確認して「次に建築物の配置計画」を確認する。という可能性は低いでしょう。

この様に「見ていく順番が早い」箇所の補足説明の優先度を上げる事で、審査員の目に留まりやすい(アピールしやすい)図面とする事が出来るのではないか?!と推測します。

もとさぶ

もとさぶ

足切り項目で見ていくポイント(簡易的説明)

もとさぶ

もとさぶ

- 1.建築物の配置計画:「計画建物と周辺環境」を考慮した配置としているか(アプローチ等)

- 2.ゾーニング:「管理側と利用者側」のゾーニング(平面・階別)が適正であるか

- 3.動線計画:「管理者・利用者が交錯しないか等」「各要求室への動線」が適正であるか

- 4.所要室の計画:要求室が抜けなく計画出来ているか

- 5.建築物の立体構成等:周辺地盤、周辺環境に配慮しているか。断面に要求室を含んでいるか(指定されている場合)

足切り項目への補足説明の書き方(図解付き)

もとさぶ

もとさぶ

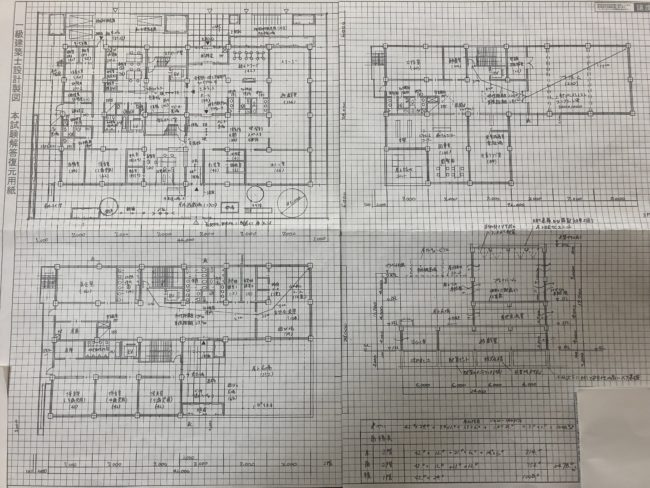

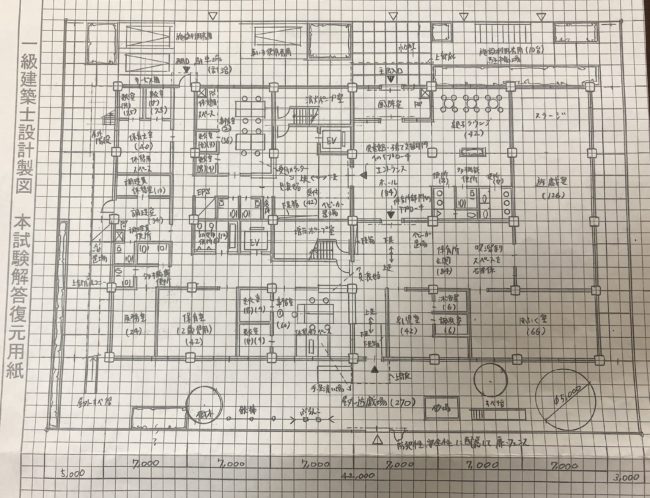

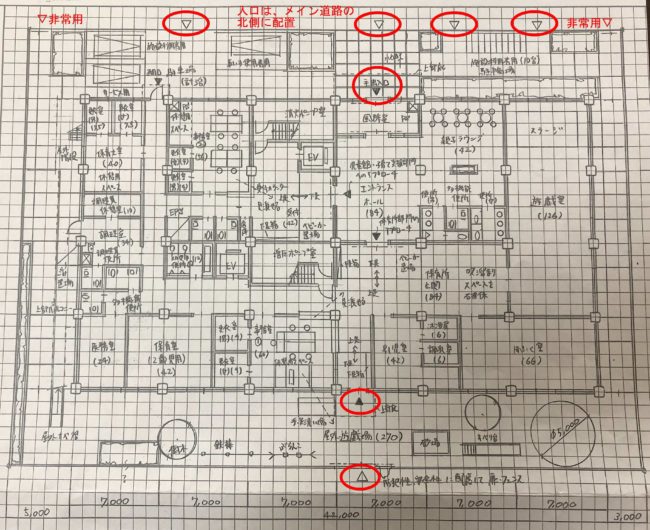

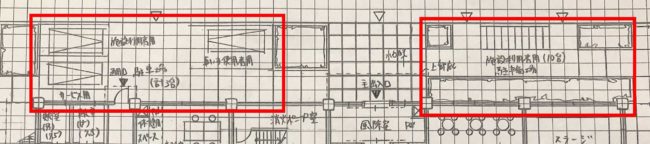

~2016年度(H.28)子ども・子育て支援センター(保育所、児童館・子育て支援施設) 管理人の図面(全体像)~

左上:配置図兼1階平面図

左下:2階平面図

右上:3階平面図

右下:断面図

ベタ基礎を採用した減点はあったかもしれないけど、合格する事が出来た…ほんと受かってて良かったよ

もとさぶ

もとさぶ

まずは「建築物の立体構成等」に該当する【断面図】から補足説明を書いていこう!

ピヨひこ

ピヨひこ

もとさぶ

もとさぶ

~断面図の補足説明を書くメリットや理由~

- 唯一、建物の立面的なイメージをアピールする事ができるため

- パッシブデザイン・屋上設備機器・立体的なバランスを表現できるため

- 補足説明等が書かれていないと、あまりにも寂しい図面となるため

- 「断面図でしか表現できない情報」「平面より立面上の方が分かりやすい情報」があるため(例えば、基礎情報、梁、スラブ、吹抜け、トップライト、採光、通風など)

以上の理由から、まず初めに【建築物の立体構成等】【階別ゾーニング】に該当する断面図への補足説明を書いていきましょう!

断面図への補足説明等の書き方

もとさぶ

もとさぶ

課題文に書かれていたんだけど、見落としていた受験者が意外と多かったみたい

もとさぶ

もとさぶ

~課題文【Ⅰ 設計条件】に記載されていた~

ピヨひこ

ピヨひこ

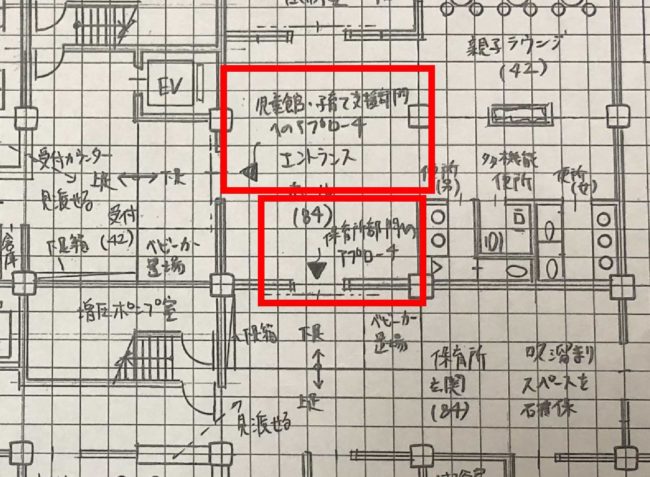

「建築物の配置計画」への補足説明等の書き方

建築物の配置計画の表現として最低限2カ所は、しっかりと押さえておきたいところです。

- 周辺環境についてどう考慮したのか

- アプローチ箇所を明記すること

試験課題で自分がアピールできる部分を積極的に書いていきましょう。ただし、補足説明は簡潔な文としてください。(読みやすく、早く書けるから)

例えば…アプローチ箇所に『メイン道路側に主出入口を配置』といった文言を記載すれば、審査側も【周辺環境(メイン道路)を考慮した主出入口位置としたんだな】と解釈してくれるでしょう。

記号を用いて書けば「目立つ」「時間短縮」にもなる

文字と違って図面に埋もれにくい(目立つ)し、時間も短縮できる。下の「配置図兼1階平面図」で【入口】がどこにあるか探してみてよ

もとさぶ

もとさぶ

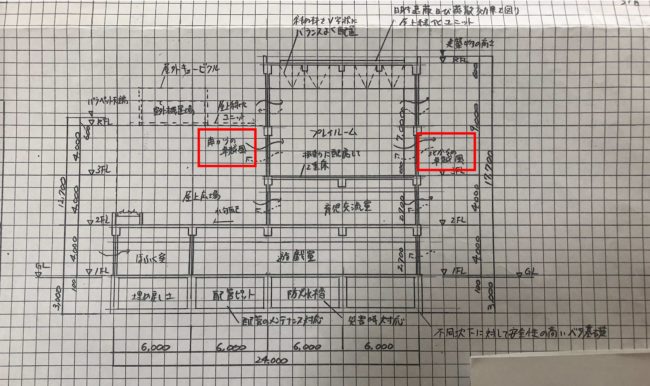

~配置図兼1階平面図~

上側が「メイン道路」、右側が「サブ道路」という周辺環境となっています。

記号が何もないよりは、分かりやすいよね

もとさぶ

もとさぶ

~配置図兼1階平面図の入口箇所(赤印付き)~

私は記入忘れしていますが、非常用出入口がある計画なら「△(非常用)」と記載する事で、第三者にとってより丁寧な図面となるでしょう

いずれにせよ、記号を使ったり補足説明を入れたりすれば図面にメリハリが出てくる

もとさぶ

もとさぶ

ピヨひこ

ピヨひこ

でも第三者が見ればどうかな?!もちろん、じっくり見ていけば分かる事だと思う…でも、どっちかと言えば補足説明のない図面は、親切ではないし、見にくい(分かりにくい)図面だよね

もとさぶ

もとさぶ

もとさぶ

もとさぶ

「ゾーニング」への補足説明等の書き方

仮にこういった試験ではなく書く事が思い付かない場合、無理にゾーニングへの補足説明等を書く必要性はありません。手が止まる時間のロスは避けましょう

~ゾーニングの補足説明~

もとさぶ

もとさぶ

簡単な補足説明(見やすくて、読み易い長さがベスト)でOKです。アピールしていきましょう。

「動線計画」への補足説明等の書き方

動線計画への補足説明は「要求室」と「ホールや廊下」の境界を示す事が出来れば良いと思います。

※注)要求室の名称は指定事項の為、書かないといけません。

もとさぶ

もとさぶ

私はホール・廊下を記載していませんでしたが、記載した時のイメージは以下となります。

もとさぶ

もとさぶ

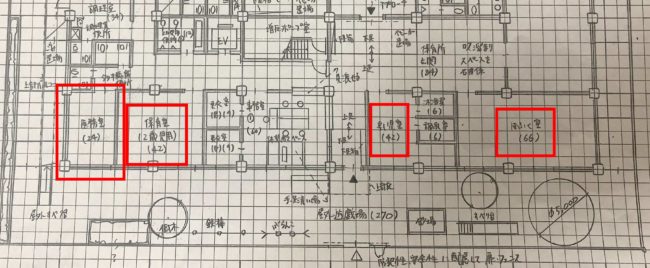

「所要室の計画」への補足説明等の書き方

「所要室の計画」への補足説明等は『なぜ、そこの位置に配置(計画)したのか』といった事を記載すれば良いと思います。

その為、保育室は南面に配置するのがセオリーとなるのですが、第三者は『なぜ、保育室を南面としているのか?』といった理由は知りません。

そこで平面図に『(保育室は)日照を確保、南面に配置』と記載する事で、補足説明として第三者に対して有効となるでしょう

ピヨひこ

ピヨひこ

もとさぶ

もとさぶ

私は補足説明として記載出来ていませんでしたが、他の要求室の配置についても必ず「理由」が存在すると思います。

そういった理由などを補足説明として書く事で「図面表現」のアピールが出来るでしょう。

減点項目への補足説明の書き方(図解付き)

足切り項目や記述へのチェックが終われば、時間の残す限り図面を充実させていきましょう。

第三者が見ても分かりやすい図面とする為には補足説明が有効です。

もとさぶ

もとさぶ

- 必要性の低い箇所への補足説明は効果が薄い。『ここに補足説明があった方が有効』と思える箇所に補足説明を書いていきましょう

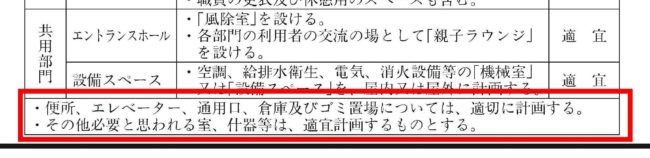

「図面表現」「所要室の機能性・快適性等」への補足説明の書き方

例えば、要求室に什器を配置する事によって「機能性・快適性」を読み取る事ができます

まずは私が予想する「図面表現」で有効そうな部分を先に挙げようと思う

もとさぶ

もとさぶ

~「図面表現」で有効そうな部分~

まさにここの箇所が「図面表現」や「所要室の機能性・快適性等」に該当する部分だと思っている

もとさぶ

もとさぶ

・便所、エレベーター、通用口、倉庫及びゴミ置場については、適切に計画する。

・その他必要と思われる室、什器等は、適宜計画するものとする。

あくまで「任意」なので、よく見落とす人が多いです。そこを逆手に取って、適切に計画する事が出来れば他の受験者よりアピールする事が出来ると思います

もとさぶ

もとさぶ

~その他補足説明、ピックアップ内容~

- 1.駐車場・駐輪場について

- 2.階段の「UP・DOWN」表記

- 3.什器について

- 4.一見無駄なスペースに見える場所への対応

- 5.課題文に隠された意図を読み取ること

1.駐車場・駐輪場は「名称」や「台数」まで正確に記載しよう

試験では駐車場や駐輪場の「名称と台数」を指定されることがあります。

駐輪場も同様に『利用者用〇台』と指定された形で出題される

もとさぶ

もとさぶ

平面図には課題文と「同じ名称」と「台数(計〇台)」を記載するようにしましょう。

ピヨひこ

ピヨひこ

台数も数えてもらうより、記載しておけば数える必要がないから親切だよね

2.階段の昇り降り表記「UP」「DW」を書けばより親切?!

階段の昇り降り表記である「UP」「DW」を追加するのも良いでしょう。

「UP・DW」は実設計でも記載しますし、書く時間も掛かりません。簡単なことなので取り入れていきましょう。

3.什器の指定がない要求室でも、必要だと思われる什器は書こう

先ほどの「適宜計画」に該当する内容です。要求室には指定がされていなかったものの、必要だと思われる什器は追加しておきましょう。

非常に有効だと思われます。

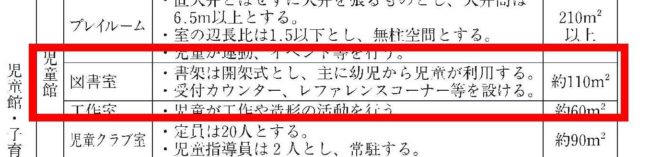

~2016年度(H.28)の要求室・図書室~

図書室で要求されているのは「開架式の書架」「受付カウンター」「レファレンスコーナー等」といった内容。

ただし、図書室という事を考えれば、必ず閲覧席(机・椅子)が必要となります。

こういった指定のない什器を追加することで、第三者にとってイメージがしやすい空間となります。

もとさぶ

もとさぶ

幼児が利用する事を考えれば「幼児用エリアのスペース」を確保した方が、より良いと思われます

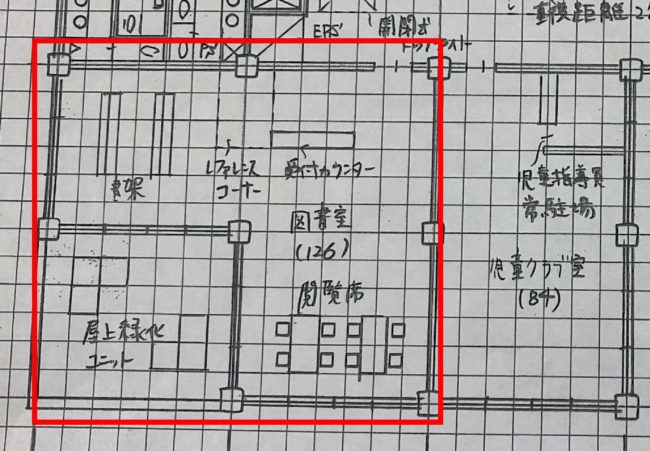

4.無駄なスペースに見える場所には、補足説明で対応しよう

建物内に「無駄なスペース」と思われる様な部分があるなら、なにかしらの方法や補足説明で対応しましょう。

もとさぶ

もとさぶ

例えば1階遊戯室前に「1グリッド(42㎡)の大きなスペース」があります。

補足説明が無い場合だと、廊下にしては広すぎるし、ちょっと無駄なスペースとして取られてしまうかもしれません。

ですが【吹溜りスペースを確保】と追記するだけで『このエリアは遊戯室前だから、ゆとりある計画としている』とアピールする事ができます。

ピヨひこ

ピヨひこ

何度も言いますが、文字で追記しておかないと相手には正確な情報として与える事が出来ません。相手もある程度「予想」はするものの、こちらの意図を明確に伝えておいた方が良いでしょう。

予想から確信へと促す重要な役割が【図面表現と補足説明】です

5.課題文に隠された意図を読み取って反映させよう

課題文には「しっかりと読まないといけない(隠された意図)」が複数あるかもしれません。

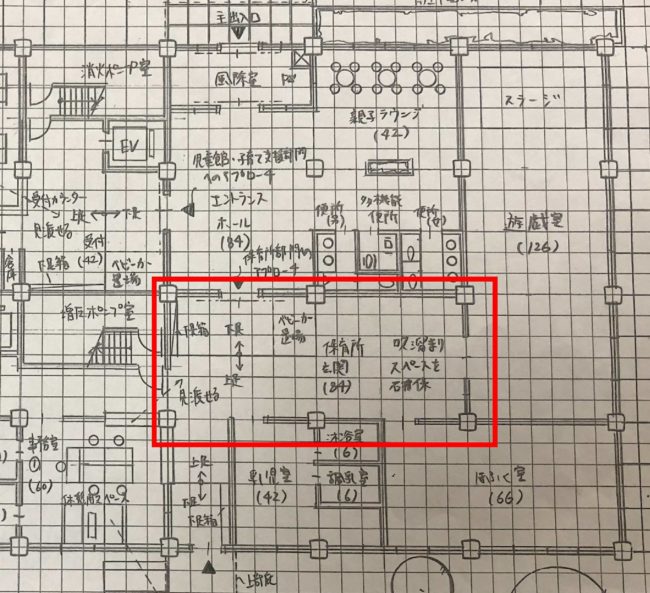

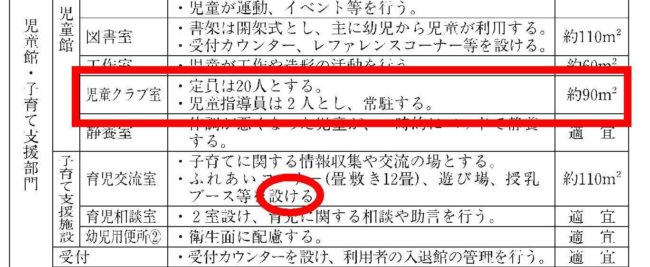

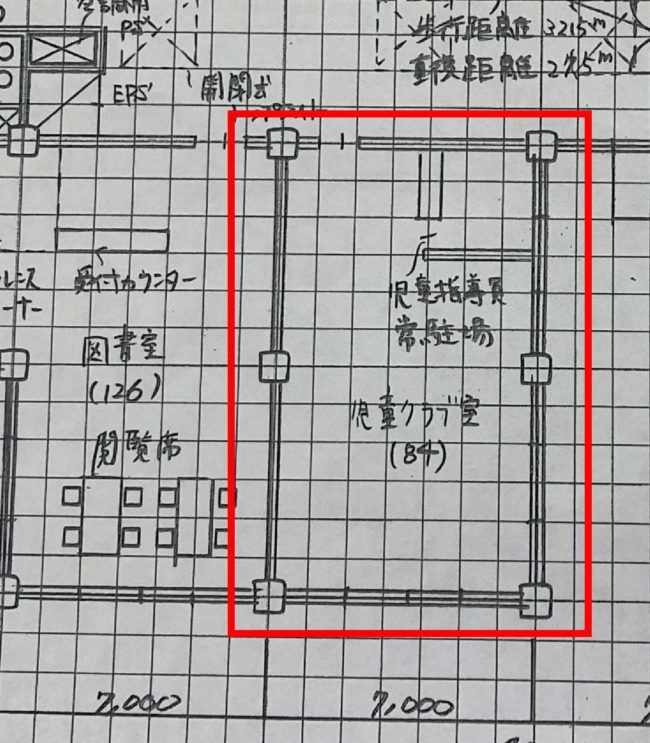

先ほどは図書室を挙げましたが、同じ試験(2016年度・H28)の要求室である「児童クラブ室」も見ていきましょう。

もとさぶ

もとさぶ

ピヨひこ

ピヨひこ

ここで「所要室の機能性・快適性等」を考慮するのならば【常駐】という文言に注意しましょう。

児童クラブ室の下欄にある育児交流室の「設ける」といった指定ではないですが「常駐する」という意味を汲み取れば以下の事を想定しないといけません。

- 児童指導員2名分のスペースを確保しなさい。ということ

「しっかりと課題文を読んでいるか」「反映出来ているか」が大切だよ

もとさぶ

もとさぶ

ちなみに常駐所を壁付きの部屋としたのにも理由があります。

- 利用者と指導員相互のプライバシーをある程度保ちたい

- 指導員はあくまで「受付、かつ、問題対応」による配備目的

試験中は時間が無くて気が回らなかったけど「扉の位置や室内を見通せる状態」にしておけば、尚良かったかもしれない

もとさぶ

もとさぶ

まとめ

かなり長くなってしまいましたが、以上で「補足説明の書く順番と書き方」の説明を終わります。

実際の製図試験では、補足説明を書ける時間がほとんど残らないでしょう。

なので、優先順位を作って時間のない中でも有効な補足説明を追記できるようにしておきましょう。

- 補足説明へ移行する前に「足切り・減点ポイント」をチェックする

- 図面や記述の「最低限の完成度」を決めておく

- 補足説明の優先順位を考えておく

- 丁寧な解説を心掛ける

補足説明を一旦全て書きだしてから整理すると、優先順位を付けやすいです。

「自分にとっては当たり前」のことでも、第三者にしっかりと伝達できるよう丁寧な補足説明を心掛けましょう。

もとさぶ

もとさぶ