『作図の練習は断面図の練習のみでOK!』といった記事ではないので注意して下さい。また平面図も断面図同様に何度も練習する必要があるので、平日の2日ほどは平面図の練習も取り入れましょう

ピヨひこ

ピヨひこ

でも、製図対策の作図練習は基本的に家でしか出来ないし、まとまった時間がないと書けない

もとさぶ

もとさぶ

ピヨひこ

ピヨひこ

これから「短い時間(30分程度)でも、作図の練習になる方法」を教えるね。…先に答えを言っちゃうと断面図がおすすめなんだ

もとさぶ

もとさぶ

- なぜ断面図を練習するのかについて

- 断面図は一番のアピールポイントについて

- 断面図を書き切る目安時間について

- 管理人が教える断面図の書き方(参考程度にどうぞ)

なぜ断面図を練習するのか

断面図を練習するメリットは3つあります。まずメリットを挙げていきましょう。

- メリット①:断面図は15分~30分程度で完成する。

- メリット②:毎日30分触るだけでも「作図慣れ」や「作図感覚の維持」が出来る。

- メリット③:断面図は平面図と違い独立して書くことが出来る。

断面図は忙しい平日にピッタリな作図練習法

当然初めのうちは断面図ですら1時間以上かかってしまうかもしれない…でも何度も練習を重ねると30分前後には納まってくるから諦めずに書いていこうね

もとさぶ

もとさぶ

たったの30分でも「作図慣れ」には十分

ピヨひこ

ピヨひこ

でも何度もこなすことで慣れてきて早くなったり上手になったりするでしょ?…作図もそれと同じことが言えるんだよ

もとさぶ

もとさぶ

製図版で図面を書く事に私達は慣れていないので「線を引く」という動作が上手くできません。

「タテ・ヨコ・ナナメ」と単純なことですが、早く書けるようになるまで『何度も練習を重ねること・間隔を空け過ぎないこと』が重要になります。

少しでも時間があるのなら手を動かして早く書ける様にしよう

もとさぶ

もとさぶ

断面図は平面図と違い独立して書くことができる

作図時間を早める方法の一つとして「まとめて書く」ことが有効と言われています。

まとめて書く事で平行定規(可動式部分)をカチャカチャと動かす回数が減り、結果的に時間短縮へ繋がる。という理屈です。

『2面・3面をまとめて書くコツ』は、1面ずつ書いていても掴む事ができない

ただ、平面図を2面・3面とまとめて書くにはまとまった時間が必要となってしまいます。

ちょっと回りくどい説明になってしまったけど、断面図をおすすめする理由はこういうことなんだ

もとさぶ

もとさぶ

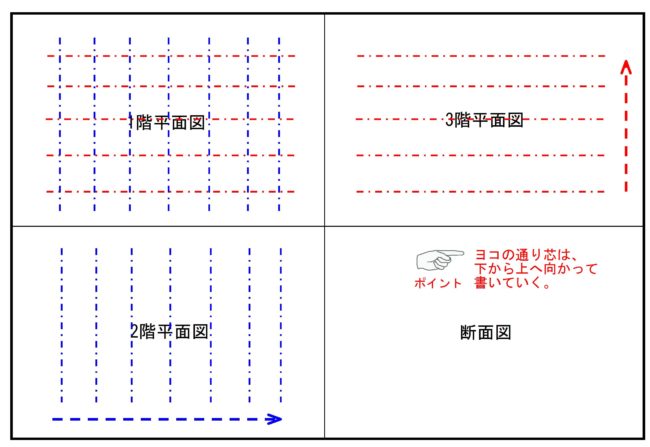

平面図をまとめて書く…とは?

「平面図をまとめて書く」についてイメージを掴みやすいように図を使って説明していきます。

製図試験で以下の様な配置の場合…

図面の通り芯を書く際「1階~3階平面図の通り芯を別々に書く」よりも、「1階・3階平面図のヨコの通り芯」「1階・2階平面図のタテの通り芯」をまとめて書くことで時間を短縮する事が出来ます。

ヨコの通り芯を下から上へ向かって書いていくのにも理由があります。

- 平行定規は「引く動作」より「押す動作」の方が楽だから。

- 上から下に書くよりも「線が見やすい」ため。

あと平面図の壁線にも同じことが言えるね!

同じライン上の1階・3階の壁線(ヨコ)をまとめて引く。1階・2階の壁線(タテ)もまとめて引く。といった感じだね

もとさぶ

もとさぶ

このように平面図は個別で書くよりも「まとめて書く」といった練習方法が最適であると言えます。

ピヨひこ

ピヨひこ

まとめて書いて一連の流れを身に付ける事で大幅な時間短縮に繋がるってことか

補助線を書いた方が良いかも?!

補助線を書くという事はそれだけ時間をロスするのと同じです。

ただし、よくミスをしてしまう様な箇所で「補助線を引いておけばミスがなくなる」という場合は補助線を取り入れても良いでしょう(時間配分には十分気を付けて下さい)

ピヨひこ

ピヨひこ

もとさぶ

もとさぶ

初めの大きなミスとして「通り芯や寸法線の位置決め」がありますが、あらかじめ薄く補助線を書いておくことでミスを防ぎ、大きな戻りを防ぐ事ができます。

もちろん「補助線を書くべきか・書かなくてもいいか」というのは練習過程で各々判断して下さい。その上でリスクが低い方を選択していきましょう。

断面図は一番のアピールポイント

だから補足説明も多めに書いておきたいところ。

その理由も挙げていくね

もとさぶ

もとさぶ

- 基礎情報、特定天井、屋上の設備機器といったように断面図にしか現れない、または、断面図で現すとイメージが掴みやすい。

- パッシブデザイン(通風・採光)といった補足説明を書いてアピールしやすい。

ピヨひこ

ピヨひこ

逆に補足説明が少ないとスカスカな図面となり印象は良くありません。

時間が少ない時の対処法

試験で作図時間があまり残されていない場合、どこかで調整する必要があります。

以下の方法も役に立つと思うので参考にして下さい。

方法①:特記事項で逃げる

方法②:文章は伝わればOK!なるべく短く表現する

「特定天井を考慮して、斜め材をV字状にバランスよく配置した」をもっと端的に「特定天井 斜め材をV字状にバランスよく配置」と書き込む文字数を減らして時間短縮

もとさぶ

もとさぶ

もちろん丁寧に説明を書ければ良いですが、本試験での残り時間と自身の作図状況から判断して臨機応変に対応していきましょう!

断面図を書き切る目安時間について

ピヨひこ

ピヨひこ

もとさぶ

もとさぶ

神レベル:15分以内

理想レベル:16分~20分以内

妥協レベル:21分~26分以内

最低レベル:27分~30分以内

あまり断面図に固執し過ぎるのも良くないので「妥協レベル:21分~26分以内」を目指すべきレベルに設定しておきましょう。

本試験で緊張や焦りからミスが多発したり、補足説明等の書き込み量が多かったとしても「妥協レベル」の作図スピードがあれば30分程度で書き切れると思います。

それでも「最低30分程度で断面図を完成させること(補足説明等も含む)」を本試験でも意識していきましょう

その分、苦手な箇所へ時間を回そう

もとさぶ

もとさぶ

管理人が教える断面図の書き方(参考程度にどうぞ)

断面図の書き方は人によって違います。

「ミスが少なく・早く書ける」といった方法を試行錯誤しながら見つけて下さい。

一応私の「断面図作図手順」も載せておくから参考にしてみてね

もとさぶ

もとさぶ

通り芯・高さを示す寸法線のレイアウトを決めて薄く「タテ・ヨコの補助線」を引く

通り芯・高さを示す寸法線「タテ・ヨコの実線」を引く

各階・基礎部も含んだ【小梁の中心位置(タテ線)】を補助線で引く

各階・基礎のスラブも含んだ【スラブの厚み】を端から端まで補助線を引く。

床開口(吹抜け)などもとりあえずは無視して線を引く。

2重床があれば、2重床範囲は2重床の表現(3重線となる)も一緒に線を引く

各階天井の補助線を引く

床開口(吹抜け)などの箇所に薄くバツ印を書いておく

小梁中心線位置にテンプレート(2か2.5)を合わせて全小梁を書く。

小梁を書く時のコツは【スラブ線の下側の位置】に合わせると上手く書く事が出来ます(梁成がスラブ天端から700程度になる感じ)

外壁、内部腰壁、開口窓、手摺、パラペット線を引く。

ポイントは大梁下や天井の包絡部を意識して書いていきましょう!

各階大梁と基礎梁を書く。

スラブ・壁の包絡部には気を付けましょう!

各階と基礎部のスラブ線を引く

床開口(吹抜け)のバツ印を消す(バツ印が目立つ場合)

補足説明を書く

もとさぶ

もとさぶ

自分の書き方を見つけて「ルーティン化」して下さい。

作図のポイントは【いかに手を止めずに作図し続けるか】です。

ピヨひこ

ピヨひこ

もとさぶ

もとさぶ

まとめ

そして30分もあれば断面図は書けるから「作図慣れ」の為にも頑張って毎日書こう

もとさぶ

もとさぶ

作図に慣れてくれば「まとめて書ける所」や「ここはよくミスをするから分けて書こう」といったことも分かりますし、作図スピードが上がって「初期の作図ストレス(10時間かかった…など)」も小さくなっていきます。

ただ、作図の練習をしないと劇的に早くなることもありません。小さな積み重ねや早く書く為のコツといったものを掴むには努力が必要です。