令和元年(2019年10月)の製図試験合格発表時にツイッターでこんな書き込みを見ました。

- その1:『標準解答例①の解答例で「アトリエA・C・Dと共用の準備室」は2階に配置しているのに「アトリエB」が3階に配置されているのは納得できない』

- その2:要求室にない室・コーナーを配置している事は、解答例としていかがなものか

『(こだわらず)もう少し柔軟な考え方をすればいいのかなぁ』と個人的に感じた。参考にしてみてね

もとさぶ

もとさぶ

- 令和元年(2019年10月)の製図試験:標準解答例①に対しての補足説明

- 製図試験に合格する為に、先入観や理想論は捨てよう

令和元年(2019年10月)の製図試験:標準解答例①に対しての補足説明

先入観や理想論は、製図試験において「致命的なミス」や「無理したプラン」を誘発し、合格できない可能性があります。

製図試験では柔軟な考え方が必要になります。

もとさぶ

もとさぶ

- その1:『標準解答例①の解答例で「アトリエA・C・Dと共用の準備室」は2階に配置しているのに、「アトリエB」が3階に配置されているのは納得できない』

- その2:要求室にない室・コーナーを配置している事は、解答例としていかがなものか

アトリエと共用の準備室の位置関係について(ツイートその1)

もとさぶ

もとさぶ

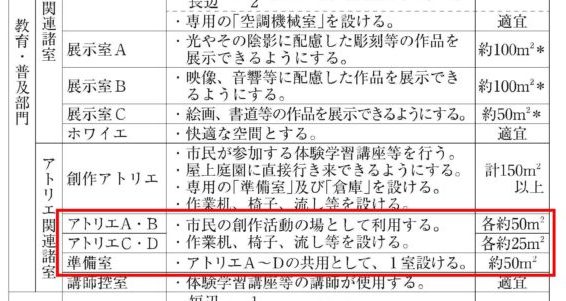

令和元年(2019年・10月試験)の製図試験「美術館の分館(3階建て)」では、「教育・普及部門のアトリエ関連諸室」において【アトリエA~D、準備室】があり、関係性は以下のように指定されていました。

追加補足として…EVは「乗用エレベーターと人荷用エレベーター」を適切に計画しなさい。と設計条件に記載されています。

課題文のごく一部であり断片的な情報の為、初めて見る人にはイメージしにくいかもしれませんが…

皆さんなら「アトリエと準備室」の関係性をどう捉えますか?!

ピヨひこ

ピヨひこ

ツイートされた方もきっとアトリエA~Dと準備室は近い方(隣接並)が良いと思ってただろうね。

ただ課題文を見ると分かるんだけど、隣接は理想の形であって【必須の形(指定されている訳ではない)】ではないんだ

もとさぶ

もとさぶ

ここで「課題文」と「標準解答例①」のポイントを見ていきましょう。

- 課題文:準備室は「共用」であって「隣接」とは書かれていない

- 標準解答例①:【アトリエ関連諸室】のゾーニングに着目すると、標準解答例①は2階・3階で構成されてまとまっているので、特別おかしいと思う所はない

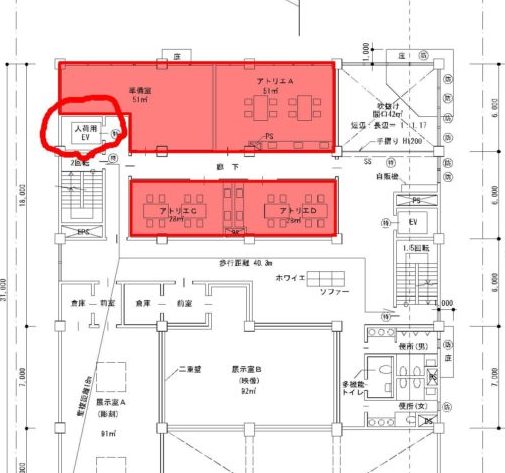

標準解答例①(2階・3階の一部を抜粋)を見ていきましょう。

もとさぶ

もとさぶ

-2階-

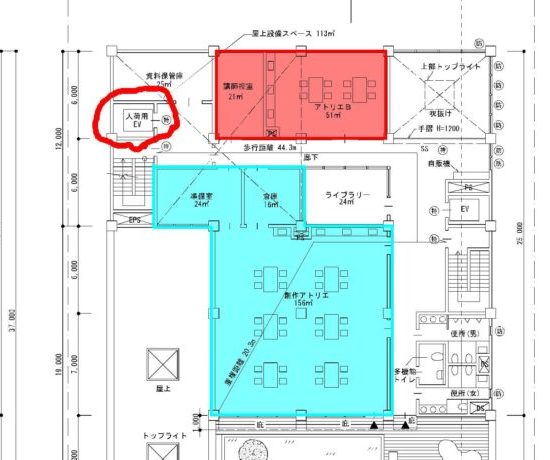

-3階-

2階には「アトリエA・C・D」及び「準備室」

3階には「アトリエB」及び「講師控室」、「創作アトリエ・準備室・倉庫」となっています

もとさぶ

もとさぶ

標準解答例①の場合は「準備室」から荷物を運ぶ際「人荷用エレベーター」を使い「アトリエB」に運ぶ。と考える事が出来ます。

こういった室の配置は、実設計にもよく見かけます。なので「アトリエBだけが3階にあるのは変だ」というのは『隣接するべき・1層にまとめるべきだ』という先入観を持ってしまったのかな、と思います。

「要求室のない室を配置している」について(ツイートその2)

「課題文」の設計条件に記載されているポイントを見ていきましょう。

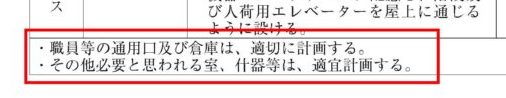

- 「その他必要と思われる室、什器等は、適宜計画する」という設計条件を見落としてしまっている

もとさぶ

もとさぶ

別記事でも書いていますが【毎年】設計条件の下部には以下の内容が書かれています。

このように標準解答例では、資料保管庫を「必要な室」として配置したと考えられます。

製図試験に合格する為に、先入観や理想論は捨てよう

理想は「アトリエA~Dと準備室」は隣接した形で1層にまとめること。

もとさぶ

もとさぶ

ただ、もし1層にまとめたが為にその他の室が無理した配置・大きさとなってしまったのなら【大きな減点】や【重大な不適合】に引っ掛かっていたかもしれません。

合格する為には、先入観や理想論は捨てましょう。

製図試験を受ける時は、以下の4つを意識しながら頑張ってみて下さい。

- 1:冷静に読む(見落とさない)

- 2:言葉の意味を理解する(意図を読む)

- 3:捉え方に気を付ける(思い込まない)

- 4:理想と違う場合でも別のアプローチを考え正当化させる(プラスに置き換える)

ピヨひこ

ピヨひこ

資料保管庫も「倉庫」じゃなく、あえて「資料保管庫」という名前になってる。

「倉庫」だと面積的に余ったから無理やり配置した感があるけど…「資料保管庫」と書かれていたら、なぜか必要性を感じるもんね

もとさぶ

もとさぶ

設計条件の課題文には十分注意しよう

設計条件の課題文は「巧みな言葉」を使ってきます。

うっかりしていると読み落としてしまいますし、先入観・思い込みをしてしまう人もいるでしょう。

ピヨひこ

ピヨひこ

もとさぶ

もとさぶ

R2年に一級建築士に合格しました!

過去2回学科を失敗しているのですが、もとさぶさんのブログを参考に勉強して、はじめて学科試験突破→製図試験合格できました。

構造の計算式をノートに書き出す方法、すごく役立ちました!

自分は資格学校で落ちこぼれて、模試も1人エスキスが終わらず、本当に落ち込みましたが、もとさぶさんが本試験で受かった記事を何度も読んで諦めずに本試験にのぞむことができました!

お忙しいなか情報発信してくださってありがとうございます。

とと丸さん。コメントありがとうございます。

そして、一級建築士試験の合格、本当におめでとうございます!!(再試験組なのかな?!)

私のブログが、少しでもとと丸さんのお役に立てたなら、私もとても嬉しいです!

試験に合格できるかどうかは本人の頑張り次第…

おそらく学科対策では「多くの時間を費やし継続し続けた」ことでしょうし、製図も(私が受けた2016年度よりも)かなり難しくなってきています。

私のブログはあくまで「数多く(他の方のブログ)ある一つの情報」でしかありません。

試験に合格できたのは、とと丸さんの努力があってこそ!本当におめでとうございます!!

返信ありがとうございます!再試験組でした。

学科は独学だったので、どう進めたらよいかわからず、ひたすらブログを読んで真似していました!笑

製図の対策で、はじめにテキストを読み込んで、設備や階段なのどのパーツを理解したり、すぐに確認できるようにファイルにいれて持ち運ぶ方法も試験が近づくにつれ、じわじわ効いてきましたよ!

まわりで受験している人がいなくて、情報が得られなかったので、本当にもとさぶさんのブログに助けられた部分が大きいのです!

ありがとうございます!!