ピヨひこ

ピヨひこ

使用した方が良い理由とポイント等を教えておくね

もとさぶ

もとさぶ

- 製図用「まくら」について

- 「まくら」を使用した方が良い理由

- 使用方法、使用の際の注意点

- その他に用意すべき物

製図用「まくら」について

製図用「まくら」とはどういうものか

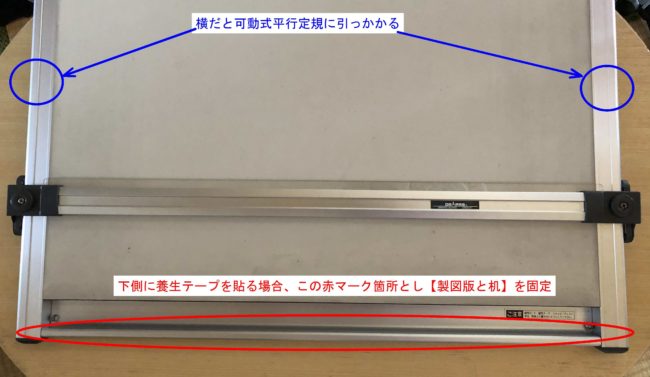

製図用「まくら」は下の写真のものとなります。

これは組立てる前の「まくら」です。

ところどころ剥げてしまっているのは養生テープのアトです。

「まくら」はどこで配られるのか

「まくら」の入手場所ですが、各資格学校で配布されると思います。

「まくら」以外に組立て用の「太めのゴムが1個か2個」も一緒に配布されると思います。

ただ、その他の資格学校についてはよく知らないから注意してね

もとさぶ

もとさぶ

「まくら」を使用した方が良い理由

「まくら」を使用した方が良い理由は…試験会場の机に製図版が乗らない可能性がある為です。

「製図版の一番下(消しカスゾーン)の支点」となる部分から「勾配を付ける脚部分」が机に乗らない。

つまり、机の奥行きが足りず製図版が乗らないということ

試験会場によっては机の奥行きが異なるので「まくら」が不必要となるケースもあります。

ですが、机の条件は試験当日にしか分からないので「まくら」を想定した対策を取るべきです。

もとさぶ

もとさぶ

「まくら」の使用感に慣れておこう

理由は下記に書いていくよ

もとさぶ

もとさぶ

- 『製図版の付属脚で作る角度』と『「まくら」で作る角度』は全然違い、作図感覚が全く別物になるため

- 「まくら」使用時の方が奥の線(図面で言うと上の方の線)を引きやすく、作図スピードが上がるため

「まくら」も慣れが必要な為、早めの段階から使用して慣れておきましょう!

「まくら」の使用方法と注意点について

「まくら」の使用方法

まずは「まくら」の使用方法から説明していきます。

- 「まくら」を組立てる

- 製図版に付いている脚の手前に「まくら」を配置する

ピヨひこ

ピヨひこ

脚の手前に配置しないといけない決まりはありません。

ですが…枕の使用理由は『試験会場の机の奥行きが短く付属脚では乗らない』と想定した対策なので、脚より手前に「まくら」を配置して練習する必要があります。

もとさぶ

もとさぶ

「まくら」の注意点

続いて「まくら」の注意点を説明していきます。

注意点1:傾斜角度は「30度以下」とすること。

注意点2:「まくら」は軽微なものとすること。

『軽微』の定義が不明なので、自身で準備した「まくら」を使用するのではなく、資格学校で配布される「まくら」を使用した方が良いでしょう。

もとさぶ

もとさぶ

養生テープでしっかりと固定しよう

「まくら」を使用するとシーソーみたいな状態となり、製図版がガタガタと動いてしまうので養生テープで固定する必要があります。

もとさぶ

もとさぶ

- 「まくら」と製図版を固定する

- 製図版と試験机を固定する

製図版が全く動かないようにガチガチに固定した方が書きやすくなります。

椅子が自然に折り畳まれない様にしておけば、立って作図がしやすくなります

ピヨひこ

ピヨひこ

製図版に養生テープを貼る場合(位置について)

ピヨひこ

ピヨひこ

その為、養生テープの位置は「下側」がベストです。上側も邪魔にならなければ貼っておいてもOK!

もとさぶ

もとさぶ

その他に用意すべき物

でも養生テープを使う場合の注意点もあるよ

もとさぶ

もとさぶ

なので試験前には剥がしやすい養生テープを準備しておきましょう

まとめ

改めてポイントを整理しておきましょう!

- 「まくら」は使用した方が良い

- 「まくら」「製図版」「試験机」「椅子」は養生テープでガチガチに固定する

- 製図版の傾斜角度は30度以下とする

- 軽微な「まくら」を使用する

- アトが残りにくい養生テープを使用する