ピヨひこ

ピヨひこ

設計ケース毎に必要な検討項目も分かるからオススメなんだ

もとさぶ

もとさぶ

例えば鉄骨の柱脚の場合「ピン形式・半固定形式・固定形式」の選択があり、それぞれの形式に必要となる計算過程が詳しく解説されている。といった事を指します

今回紹介する参考書は上野嘉久さんの「実務から見た〇〇」というシリーズ本となります。

ピヨひこ

ピヨひこ

一部ではあるけど…どういう本なのか分かる様に写真付きで解説していくね

もとさぶ

もとさぶ

- 良い構造設計本の条件とはなにか

- 上野嘉久さんの書籍「実務から見た〇〇」はどういう内容か

- 他の構造設計本との違いはなにか

- 初心者でも分かりやすい理由

- 実務にも活用できる理由

- まずはどのシリーズから購入すべきか

なのでこれから建築構造設計を勉強する人(学生さん、新社会人の方、まだまだ勉強中の人)が迷わない様に、なおかつ「初めての勉強本」として、ぜひ手に取って欲しい参考書です

良い構造設計本の条件とはなにか

もとさぶ

もとさぶ

ピヨひこ

ピヨひこ

個人的に思う「良い構造設計本」は、以下のポイントが押さえられているものだと思います。

- ポイント1:初心者が見ても分かりやすく丁寧な解説である

- ポイント2:計算式は例題を使用して解説されている

- ポイント3:設計ケース毎に必要な検討項目が押さえられている

- ポイント4:実設計では「こういう考え方をすれば良いのではないか?」という設計者目線がある

- ポイント5:実務にも使える図や表がある

ポイント1・2の「丁寧な解説」「計算式は例題を使用」という部分は、ほとんどの参考書がクリアしていると思います。

ですがポイント3以降、そして「実務に使える」という参考書はなかなかありません。

実務にも使えることにこだわる理由

ピヨひこ

ピヨひこ

お客さんが構造設計者に求めているのは安全性を確保し「確認をおろす(に通る)こと」

納まり・構造手法の選択といった実務的な相談ももちろんありますが、まずはしっかりと確認をおろす事が求められます。

でも、適判や申請に慣れていない人は「何の計算が必要になるのか」「このケースだとどういう計算をすれば良いのか」という事が分かっていません。

もとさぶ

もとさぶ

特に構造設計はとっつきにくい分野とされている為「丁寧な解説・実務に汎用できる」といった参考書を選ぶ必要があります。

というように「実設計で役に立ち、一連の流れを学べる」参考書を選ぶ事が大事

上野嘉久さんの書籍「実務から見た〇〇」はどういう内容か

「実務から見た〇〇」は構造種別毎の専門書となっています。

構造種別は以下の4種類が用意されています。

- 鉄骨造(S造)

- 鉄筋コンクリート造(RC造)

- 木造

- 基礎構造

どの書籍にも共通して言えるのは「基本的なことから実務設計レベルまでが丁寧に解説されている」「実務図表が記載されている」ということです。

読み切るのは大変だけど…その分丁寧に解説されていて理解がしやすい

もとさぶ

もとさぶ

そもそも上野嘉久さんってどんな人??

ピヨひこ

ピヨひこ

上記経歴のように「設計業務」だけでなく「審査業務」までの一連を経験されているからこそ、読み易い内容となっているのかもしれません。

他の構造設計本との違いはなにか

ピヨひこ

ピヨひこ

参考書によっては一次設計(許容応力度設計)止まりの解説しかなかったり…実務に応用しにくい本もあります。

ですが「実務から見た〇〇」シリーズは、一次設計(許容応力度設計)・二次設計(保有水平耐力設計)を網羅した参考書となっています。

「設計ケース毎に必要となる検討項目」はもちろんのこと「実務に使える図や表、設計者の考え方(※全てに関してではない)」といった実務に応用が可能な部分は特に参考になります。

初心者でも分かりやすく・実務にも活用できる理由

どういう所を言っているのか、ごく一部だけど写真を用いて今から説明していくね

もとさぶ

もとさぶ

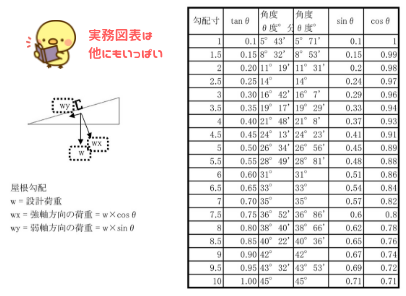

例えば下写真の内容は「屋根勾配」を考慮した時の分力を算出する為の係数が載った実務図表となります。(少しアレンジをしていますが…)

主に鉄骨梁や母屋といった検討で「弱軸方向」を考慮した方が良い場合によく使用します。

実務ですぐに利用出来る図や表が他にいくつも用意されています。

もとさぶ

もとさぶ

次に、考え方というのは…例えば…

クレーン荷重は長期なのか短期なのか法令では明確にされていないが、「常時作業に使用するクレーンは長期荷重として扱う」のが原則である。

なお「常時…使用する」との主旨からして、たとえば工場施設等の定期修理、または大型発電機の搬出等の使用頻度が非常に少ないクレーン荷重については、短期荷重としても差し支えないと考える。

暴風雨でも稼働を中止しないクレーンは風荷重とクレーン荷重とを加算して短期応力とする

地盤が良い状況の「土間や基礎梁など」の荷重の取り方。

杭の選定の仕方など…

もとさぶ

もとさぶ

まずはどのシリーズから購入すべきか

参考書の構造種別を改めて挙げると下記の4種類となります。

- 鉄骨造(S造)

- 鉄筋コンクリート造(RC造)

- 木造

- 基礎構造

ピヨひこ

ピヨひこ

そこまで重たくはないけど、大きいから持ち歩きには不向きかな

どのシリーズから購入すべきか?という事については、基本的に「自分が勉強したい分野」や「これから設計の頻度が増えてきそうな分野」から購入するのが良いと思いますが「基礎構造設計」と「鉄筋コンクリート造」は一緒に買っておいた方が良いです。

- 基礎構造はどの種別にも必要となる

- 基礎構造は「鉄筋コンクリート造」を参照しながら解説している部分があり、繋がりを理解する為に合わせて準備していた方が読み易い

Amazonの口コミを見てみよう!

Amazonの口コミも掲載しておきます。

専門書の中でも最もわかりやすいと思います。

入門書として、参考書として最適です

古典的名著と言えるのではないでしょうか?

構造設計に必要な事は大抵網羅されていると思います。建築構造、鉄骨造に携わる人なら買っておいてよいと思います

木造構造計算を理解するには、最適な教科書になると思います。

実用的な計算にも対応しており、建築士の試験勉強にもなると思います

参考書通りに、順序に従って計算(手計算)すると「こうやるんだ!」の教えが嬉しい。ためになる一冊です

一連の流れを掴むことで「次はどこの部分を計算すれば良いんだ?」という迷いが無くなります。

また計算式には数値が代入された計算例があり、計算の流れも追いやすく分かりやすくなっています。

値段は高いが、買って損はない

ピヨひこ

ピヨひこ

でもそれでもオススメするよ!結局私も最終的にはこのシリーズ本を買ったんだけど…それまで随分遠回りしたなぁ…

もとさぶ

もとさぶ

安めの参考書を買ってお金と時間を無駄にするよりは(少し高いが)得策と言えます。

ある程度勉強が終わっても「ただの勉強本」に成り下がらず、実務図表等は長く使えて重宝します

まとめ

勉強書だけでなく、実務にも直結する内容で活用できる「表や図」もあり実務書としても長く使えて重宝します。

もとさぶ

もとさぶ

一人前の構造設計者になるためには最低10年が必要と言われています。

早い内から勉強しておくことで今後の実務設計に大きく影響します。

構造設計者にとって地道な勉強は必須であり避けて通ることができません。

役に立つ参考書を手に取って勉強していきましょう!

おまけ

机上版 建築構造ポケットブック

下記本は上野嘉久さんのシリーズ本ではありませんが、手元にあると何かと便利なガイドブックです。

とても小さく持ち運びも楽に出来るし、実務設計で一番使用率が高いのでオススメです。

ピヨひこ

ピヨひこ

Amazonの口コミを見てみよう!

構造計算等をする際に、簡単な梁の計算から鋼材の断面性能、納まりの詳細な計算式まで載っていて非常に便利です。

今は簡単な情報であればネットで調べることも多いですが、専門的な事柄はまだまだ本の方が情報が多いですね

現役の時から使用してたんやけど、久々に見たらかなり中身も充実してて感心しました。

それもコンパクトで…これからも使いたいと思っています

ピヨひこ

ピヨひこ

気になる方は一度確認してみて下さいね。

建築構造ポケットブック 計算例編

こちらは計算例に特化した姉妹本です。

ピヨひこ

ピヨひこ

個人的に「机上版 建築構造ポケットブック」よりも使用頻度は低いものの…計算の確認等には便利です。

下記には「建築構造ポケットブック 計算例編」がどういうものなのか目次を記載しておきます。参考にしてみて下さい。

「釘、木ねじなどによる接合部の耐力の検討」

「準耐力壁等の剛性・耐力の評価の検討」

「伝統的仕口・継手の耐力評価の検討」

「吹き抜け等の柱梁に作用する面外風圧力に対する検討」

「梁上壁の耐力や剛性低減の検討」

鉄筋コンクリート構造

「梁主筋の付着の検討」

「梁およびスラブのひび割れ幅の検討」

「梁およびスラブの長期たわみの検討」

「梁主筋の柱内定着長さの検討」

「柱梁接合部のせん断力の検討」

「基礎梁貫通孔補強の検討」

「ピロティ架構の検討(1)」

「ピロティ架構の検討(2)」

「ピロティ架構の検討(3)」

「ピロティ架構の検討(4)」

鉄骨構造

「筋かい材の保有耐力接合の検討」

「柱梁仕口部の強度確保の検討」

「梁の横補剛の検討」

「鉄骨造根巻型柱脚の検討」

「ねじり応力が作用する梁の検討」

「合成梁の検討(1)-単純梁の場合-」

「合成梁の検討(2)-スタッドの場合-」

「柱梁仕口部の水平スチフナの検討」

「パネルゾーンの検討」

「梁貫通孔補強の検討」

基礎構造

「曲げモーメントを受ける直接基礎の検討」

「曲げモーメントを受ける既製杭基礎のフーチングの検討」

「引抜力を受ける既製杭基礎のフーチングの検討」

「偏心した場所打ち杭基礎のフーチングの検討」

「べた基礎の検討(1)」

「べた基礎の検討(2)」

「地下外壁の検討(1)」

「地下外壁の検討(2)」

「宅地の液状化可能性判定」

非構造部材

「外壁面に使用する押出成形セメント板の検討」

「外壁面に使用するガラスの検討」

「屋上に使用するシート防水の検討」

「帳壁として使用するコンクリートブロックの検討」

「屋上に設置される設備機器の検討」

「地下階に設置される設備機器の検討」

「墜落防止手すりの検討」