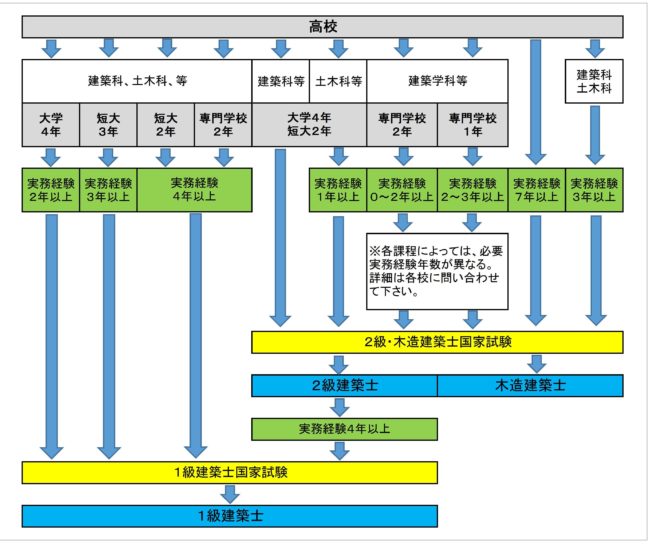

今回は「卒業する学校によって、建築士受験資格の実務経験年数に違いがある」ということについて解説していこうと思う。ルート表も作ったから見てみてね

もとさぶ

もとさぶ

このページで分かることは?

- 実務経験年数の違い(高等学校、専門学校、大学別)

- 建築士になる為のルート表(高等学校、専門学校、大学別)

- 各建築士資格の試験概要

- 定期講習について

- 建築士は独立ができるのか

- 追記:緩和される建築士の受験資格について

ルート表でみる建築士になる為の実務経験年数(高等学校、専門学校、大学別)

文面で説明するよりもルート表を見て貰った方が分かりやすい!さっそく見てもらおう

もとさぶ

もとさぶ

~建築士になる為のルート表~

ピヨひこ

ピヨひこ

ほんとに選択する学校によって、必要な実務経験年数が違うんだね…学校選びは重要だっ

そうだよ~早く建築士資格を取りたいだろうから、学校選びは慎重になろう!!…と、言うのも、私の場合「費用が安い」という理由だけである専門学校を選択した。

ただその専門学校は「2級建築士」を取得してからでないと「1級建築士」を受験出来ない学校だったんだ…

もとさぶ

もとさぶ

ピヨひこ

ピヨひこ

そっかぁ~費用だけでなく資格取得の面も考慮した学校選びが、ほんと大事だね

学校選びでは「費用」を考慮しつつ「資格取得に必要な実務年数」といったものもチェックしておきましょう。

管理人みたいに後悔する選択はしない様に注意しておきましょう

各建築士資格の試験概要

各建築士資格の試験概要を確認していきましょう。気になる資格をクリックしてみてね

もとさぶ

もとさぶ

~木造建築士~

| 区分 | 出題形式 | 日程 | 出題科目 | 出題数 | 試験時間 | 合格率 |

| 学科試験 | 五肢択一式 | 7月末 | 学科Ⅰ(計画) | 25問 | 計3時間 | 50%前後 |

| 学科Ⅱ(法規) | 25問 | |||||

| 学科Ⅲ(構造) | 25問 | 計3時間 | ||||

| 学科Ⅳ(施工) | 25問 | |||||

| 製図試験 | 課題が公表される | 10月中旬 | 設計製図 | 1課題 | 5時間 | 60%前後 |

| 学科+製図 | 40% | |||||

~二級建築士~

| 区分 | 出題形式 | 日程 | 出題科目 | 出題数 | 試験時間 | 合格率 |

| 学科試験 | 五肢択一式 | 7月初旬 | 学科Ⅰ(計画) | 25問 | 計3時間 | 35%前後 |

| 学科Ⅱ(法規) | 25問 | |||||

| 学科Ⅲ(構造) | 25問 | 計3時間 | ||||

| 学科Ⅳ(施工) | 25問 | |||||

| 製図試験 | 課題が公表される | 9月初旬 | 設計製図 | 1課題 | 5時間 | 50%前後 |

| 学科+製図 | 25% | |||||

~一級建築士~

| 区分 | 出題形式 | 日程 | 出題科目 | 出題数 | 試験時間 | 合格率 |

| 学科試験 | 四肢択一式 | 7月末 | 学科Ⅰ(計画) | 20問 | 計2時間 | 18%前後 |

| 学科Ⅱ(環境・設備) | 20問 | |||||

| 学科Ⅲ(法規) | 30問 | 1時間45分 | ||||

| 学科Ⅳ(構造) | 30問 | 計2時間45分 | ||||

| 学科Ⅴ(施工) | 25問 | |||||

| 製図試験 | 課題が公表される | 10月初旬 | 設計製図 | 1課題 | 6時間30分 | 40%前後 |

| 学科+製図 | 12%前後 | |||||

定期講習について

建築士資格を所持すると定期的に講習を受ける必要があります。

定期講習を受けないと「文書による戒告処分、免許の取り消し、最悪の場合は建築士免許の剥奪」となります。

なので、建築士免許を所持している方は定期講習を忘れずに受講しましょう。

定期講習が必要になる時期

定期講習は、木造建築士・二級建築士・一級建築士ともに「建築士試験に合格した日の属する年度の翌年の開始の日から起算して3年以内」、「直近のものを受けた日の属する年度の翌年度の開始の日から起算して3年とする。」となっています。

二級建築士資格の取得者が、一級建築士資格を取得した場合2つの選択肢がある

もとさぶ

もとさぶ

- 2級建築士免許を返納

- 1級建築士免許に2級建築士免許を記載してもらう(統合してもらう)

ピヨひこ

ピヨひこ

えっ。それだったら2級建築士免許も記載してもらったらいいじゃん

その場合は、2級建築士免許の定期講習期限が切れる前に1級建築士定期講習を受講する必要があるんだ

もとさぶ

もとさぶ

ピヨひこ

ピヨひこ

なるほど~2級建築士免許の為にわざわざ定期講習を早くに受けたくない場合は「2級建築士免許を捨てる」というケースと…

せっかくだから2級建築士免許も残しておきたい場合は「少し早めに1級建築士定期講習を受講する必要がある」というケースの選択をしないといけないんだね

せっかくだから2級建築士免許も残しておきたい場合は「少し早めに1級建築士定期講習を受講する必要がある」というケースの選択をしないといけないんだね

ちなみに私は悩んだ末に…1級建築士定期講習を早めに受けて2級建築士免許を統合したよ。

1級建築士免許さえあれば2級建築士免許は必要ない…でもせっかく苦労して取得した2級だからね。残す事にしたよ

もとさぶ

もとさぶ

詳しく解説した定期講習の記事は以下を参考にしてみて下さい。

1級建築士定期講習に必要な物、内容及び難易度はどれぐらいか?

1級建築士定期講習に必要な物、内容及び難易度はどれぐらいか?  建築士定期講習の費用が一番安く受けられる機関は?【10カ所別費用】

建築士定期講習の費用が一番安く受けられる機関は?【10カ所別費用】  建築士定期講習の修了証はどれぐらいで届くのか?(日建定期講習)

建築士定期講習の修了証はどれぐらいで届くのか?(日建定期講習)建築士は独立ができるのか

もちろん建築士の資格さえあれば独立する事が出来ます。

ただ、独立の難易度というのは正直かなり高いでしょう。理由としては…

- 個人の力量に大きく左右される

- 設計技術だけでなく営業力が必要になる

どんな仕事でも共通して「新規顧客の開拓がとても大変である」という事が言えます。

「新規顧客の開拓」以外の方法では、会社に勤めている段階から多くの人(各業種の方達)と繋がりを持つことが大事だよ

もとさぶ

もとさぶ

日頃の業務から「人との繋がりを意識すること」「実務レベルを上げること」を心掛けることで独立後に成功出来るかどうかが決まってくるのだと思います

追記:緩和される建築士の受験資格について

ピヨひこ

ピヨひこ

えぇっ!!すごい朗報じゃん!!早く教えてよ~

早ければ2020年から実施されるかもしれない。詳しくは下記事を参考にしてみてね

もとさぶ

もとさぶ

各建築士の受験資格が大幅に緩和!2020年から実施か??

各建築士の受験資格が大幅に緩和!2020年から実施か??